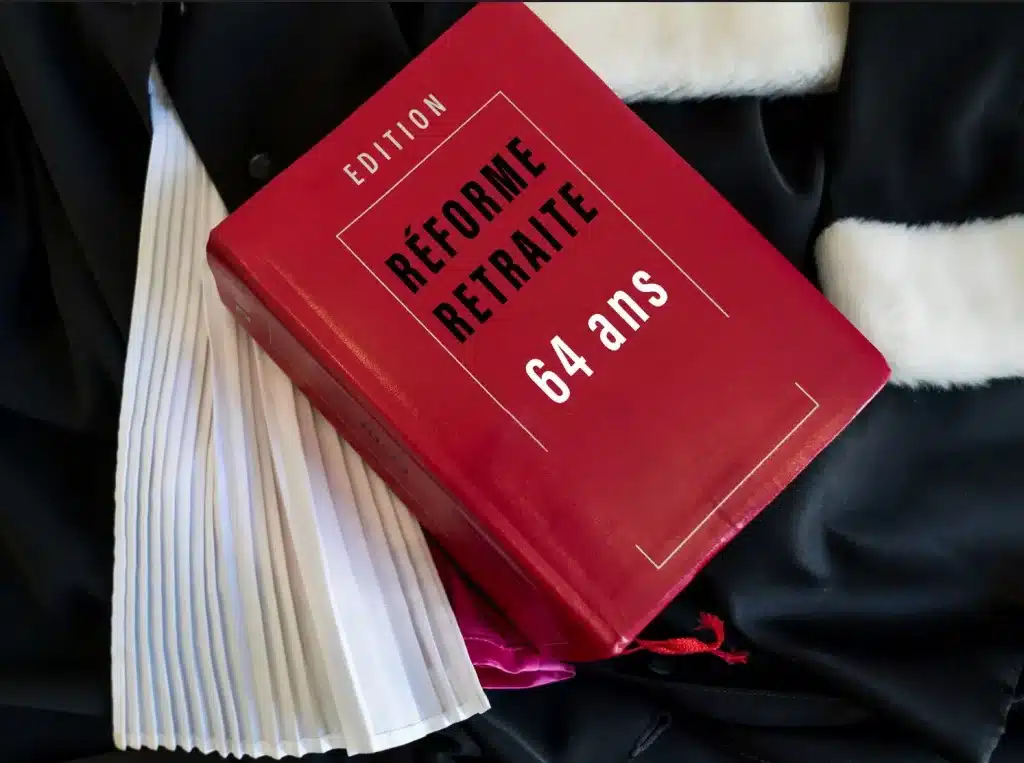

La réforme des retraites suscite de nombreux débats en France. En 2023, elle introduit un changement majeur en repoussant progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Cela soulève une question cruciale : quels seront les premiers Français concernés par cette modification ? Cet article se penche sur l’impact direct de cette réforme, notamment pour ceux nés après le 1ᵉʳ septembre 1961.

Comprendre la réforme et son application

La fameuse réforme des retraites vise à augmenter l’âge de départ à la retraite. Jusqu’à présent fixé à 62 ans, il sera graduellement repoussé à 64 ans d’ici 2031. Cette transition représente un défi majeur pour beaucoup. Pourquoi un tel changement ? La motivation principale est de garantir la viabilité financière du système des retraites face aux défis démographiques, tels que le vieillissement de la population.

Pour mieux comprendre, intéressons-nous au calendrier de mise en œuvre. Les premiers impactés sont ceux nés après le 1ᵉʳ septembre 1961, qui devront travailler jusqu’à 62 ans et 4 mois. Chaque année, cet âge augmentera graduellement jusqu’à atteindre 64 ans en 2031. Cette progression reflète un besoin économique, mais aussi des choix politiques visant à harmoniser le système de retraite français avec la réalité actuelle du marché du travail.

Qui partira en premier et pourquoi ?

Les générations immédiatement concernées

La première catégorie de personnes directement affectée regroupe ceux qui sont nés à partir du 1ᵉʳ septembre 1961. Pour eux, cette réforme signifie un report immédiat de leur départ à la retraite. Qu’est-ce que cela implique ? Principalement une durée de cotisation plus longue et potentiellement une adaptation nécessaire de leurs plans et projets de vie. Pour ces générations, s’habituer à l’idée de travailler bien au-delà de ce qu’ils avaient initialement prévu peut être source d’inquiétude.

Cette augmentation progressive de l’âge légal de retraite révèle également des inégalités entre les travailleurs. Certains secteurs, où l’âge moyen d’entrée dans le monde professionnel est plus tardif, pourraient trouver ces changements encore plus difficiles à gérer. Ainsi, il devient crucial de prendre en compte ces disparités lors de l’évaluation des implications de cette réforme.

Les particularités des parcours professionnels

Certaines personnes peuvent bénéficier d’un départ anticipé, échappant ainsi partiellement à cet allongement de carrière. Par exemple, ceux qui ont commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans pourront bénéficier de systèmes spécifiques leur permettant de partir plus tôt. Ces mécanismes visent à ne pas pénaliser ceux ayant eu des carrières longues et souvent physiques.

De plus, les personnes en situation de handicap ou ayant une incapacité permanente de 20 % ou plus peuvent envisager un départ à 62 ans. Ces exceptions viennent tempérer une réforme parfois perçue comme rigide. Elles traduisent une volonté d’adaptation aux réalités diversifiées des travailleurs français.

Impact sociétal et nouveaux défis

L’évolution des régimes spéciaux

Une autre modification notable apportée par cette réforme concerne les régimes spéciaux. Pour les nouveaux entrants, certains secteurs comme la RATP, la Banque de France, et les industries électriques et gazières verront leurs régimes accolés au régime général. Ce changement illustre un effort pour uniformiser les conditions de retraite à travers différents métiers.

Cette révision touche également à des considérations financières telles que l’augmentation de la retraite minimale, désormais fixée à 1 200 € brut par mois. De par sa nature, cette mesure vise à protéger les retraités à faible revenu, garantissant un minimum de dignité financière après une vie de labeur.

Nouveaux droits familiaux et soutiens particuliers

Des ajustements notables dans les droits familiaux accompagnent aussi cette réforme. Une surcote pour les mères de famille, ainsi qu’une allocation pour orphelins jusqu’à l’âge de 21 ans, témoignent d’une tentative de combler certaines inégalités et de reconnaître l’importance du soutien familial. Ces nouvelles mesures devraient offrir une aide précieuse à ceux qui jonglent entre responsabilités professionnelles et familiales.

D’autre part, de nouvelles dispositions comptabilisent les périodes de stage, travaux d’utilité collective, et mandats électoraux en vue d’accélérer l’accès à la retraite à taux plein. Ces avancées témoignent d’une volonté de modernisation et d’équité en matière de calcul des droits à la retraite.

Questions économiques et pressions politiques

Conseil d’analyse des attentes économiques

Sur le plan économique, rallonger la durée cotisée pourrait contribuer à alléger la charge pesant sur les finances publiques. En prolongeant l’activité professionnelle, on espère réduire le fossé croissant entre recettes et dépenses liées aux pensions de retraite. Cependant, la crainte d’un déséquilibre persiste, notamment si d’autres aspects structurels du marché du travail, comme le chômage des seniors, ne sont pas résolus parallèlement.

Du point de vue politique, cette réforme devait faire face à une opposition significative tant auprès des syndicats qu’au sein du grand public. Les mécontentements manifestés traduisent d’ailleurs des craintes quant à l’utilisation des fonds de retraite ou à la priorisation des besoins sociaux.

Pistes de réflexion pour demain

Quelles pourraient être les alternatives ou pistes d’amélioration ? Certaines voix suggèrent d’intensifier les investissements dans la formation tout au long de la vie afin d’aider à redistribuer la main-d’œuvre dans des secteurs en demande. L’adoption de mesures complémentaires, telles que les incitations ciblées pour le maintien en activité volontaire des seniors, pourrait également apaiser certaines tensions.

En outre, renforcer le soutien aux entreprises accueillant des salariés âgés par des dispositifs fiscaux ou normatifs pourrait favoriser une intégration plus harmonieuse des différentes classes d’âge sur le lieu de travail.

Un regard sur les premières retombées

Adaptation sociale et culturelle

Dès les premières mises en place, observer comment la société s’adapte à cette nouvelle donne fournit déjà quelques enseignements. Des études montrent que les attitudes face à l’allongement de carrière varient fortement selon les milieux socio-professionnels. Diverses initiatives locales émergent pour redynamiser l’accompagnement professionnel des seniors.

Certains modèles étrangers, articulant flexibilité des horaires et transition en douceur vers la retraite, inspirent de potentielles adaptations nationales. Mettre de côté la perception négative du travail senior pourrait transformer positivement le paysage des relations intergénérationnelles.

Premières observations sur l’allongement progressif

Le ressenti des premiers concernés par la réforme apporte enfin un retour précieux. Quelques-uns expriment une relative résilience et acceptation, surtout lorsque des soutiens communautaires et professionnels effectifs sont présents. D’autres redoutent, malheureusement, pour leur santé et qualité de vie sans cesse démontée avant un départ effectif.

Globalement, il devient évident que fournir les ressources nécessaires – tant sur le plan de la santé au travail que du ralentissement actif – demeure indispensable pour garantir une égalité de traitement et une transition aussi fluide que possible pour tous.